TONEX OneとAIRATEP TXを導入した理由という記事をポストさせていただきましたが私が最もやってみたかったのはTONEXに格納されているTone Modelを計測してみることです。

なので早速いくつかのプリセットのトーンモデルを計測してみましたがこのような計測の作業を行うためアンプとキャビをON/OFFしながら何度も計測するときにAIRSTEP TXがあると超便利ということです。

AMP – OFF / CAB -OFFの特性を確かめてみたらほぼ完全なHi-Fiレベルだった

こちらがTONEX OneのUGLYというプリセットトーンモデルで、アンプ、エフェクト、キャビを全てOFFにしたときの周波数特性です。

黒の実線が周波数特性で、点線が位相特性です。

このグラフを見ると周波数特性をみると5Hzから20KHzまで、ほぼフラットですね。

次に位相特性をみると30Hzあたりから位相遅れが現れてきます。

これは、TONEX Oneの入出力カップリングコンデンサとオーディオインターフェースMOTSU M2の入出力カップリングコンデンサを合わせた時の位相ずれだと思われます。(つまり双方あわせたアナログ部の性能が現れていると思います)

ちなみに、20Hz以下は計測ソフトでオーディオインターフェースのキャリブレーションをおこない周波数特性がフラットに補正しています。(その名残がこの位相がずれ)

よってTONEX Oneを計測すると5Hzまでフラットの結果になったということで低域の周波数特性はオーディオインターフェース並みかそれ以上の再生能力を有しているということになると思います。

逆に高域は20KHzでスパッと切れています。これはギターアンプ+スピーカーでは10KHz以上を再生できるものは少ないので20KHz以上をキャプチャしても無駄なデータになります。カットすることでデーター量と処理速度を最適化しているからだと思います。

で結局ですが皆さんご存じのようにCDの周波数特性が20Hz-20KHzですので、TONEX Oneのアナログ部はほぼ完全にH-Fiオーディオ並みということが確認できたと思います。

TONEX Oneは極小の筐体にもかかわらず、アナログ部の基本性能は手抜きがないことがわかりました。おそらくより大型のTONEX Pedalでもこれ以上の性能はないかと、あるいは不要と思われます。

UGLY – Fender Twin Reverbトーンモデルの計測

次にFender Twin Reverbのトーンモデル、UGLYを計測してみます。このモデルはキャビもTwin Revrbということです。

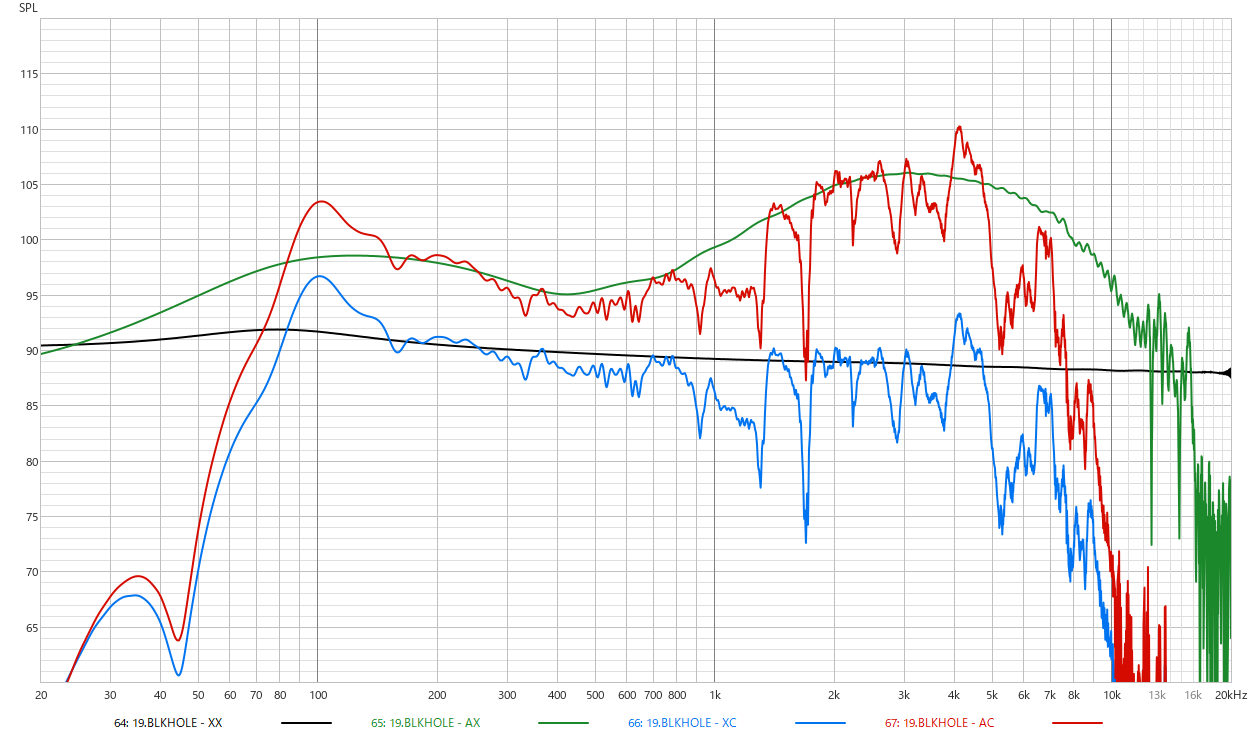

このポストで計測した周波数特性グラフは以下のように色分けしています。

- 黒:AMP – OFF / CAB – OFF (ほぼバイパス)

- 緑:AMP – ON / CAB – OFF (おそらくプリアンプ+パワーアンプの特性)

- 赤:AMP – OFF / CAB – ON (ほそらくスピーカー+キャビネット+マイクの特性)

- 青:AMP – ON / CAB – ON (アンシュミ+キャビシュミ)

まずプリアンプ+パワーアンプの周波数特性(緑線)は典型的なFenderタイプのトーンスタックだった

このモデルはクリーンカテゴリのモデルですので歪んでいないパワーアンプ部の周波数特性は(おそらく)一般的にフラットですので、ほぼプリアンプの周波数特性と考えられます。

で、500Hzから600Hzを谷間になり、さらに高域が4KHzから5KHzをピークにブーストされていることがわかります。これはFenderのトーンスタック(トーンコントロール回路)を通過した時の典型的な周波数特性だと思います。

こちらの記事でそのあたり書いています。

キャビの周波数特性(赤)でギター用スピーカーの特性を確認できた

次は赤の線をみてください。おそらく、スピーカー+キャビネット+マイクの周波数特性と思われますが、このTwin Reverbモデルはビンテージではなさそうなので、おそらくEMINENS LEGEND `12が搭載されいると仮定して、エミネンスのサイトで周波数特性を確認してみました。

高域のピークはすこしズレていますが、TONEのキャビモデルもEMINENSのスピーカーも2KHzから5KHzに高いピークがあり、2KHzから下が肩下がりになり100Hz以下で更に下がってくるという特性がほぼ共通と感じられます。

更にいえばTwin Reverbのキャビはオープンバックですので、低域が減少する傾向になると思いますので、より1KHz以上がピークになっているとも予測できます。

更に、収録したマイクの機種は不明ですが、マイクの特性も合わさっているのでしょうが、それでもだいたいギター用スピーカーとして1KHzから5KHzの再生能力を極端に能率が高い典型的な例だと思います。

アンプの総合的な周波数特性(青)でTwinReverbの設計を垣間見た

プリアンプ側で高域と低域を強調する周波数特性でしたが、おそらく高域はスピーカー側でサチっていると思われそれほど音量が上がっていないのに対して(これは他のモデルでは違う例を確認しています)低域は確実に音量がアップしているようですね。

でFender Twin Reverbはギター用スピーカーの能率重視の特性で中高域が極端に尖っている特性を補完するために、プリアンプで低域をブーストしているように見えます。

TONEXのトーンモデルは実機をキャプチャしているということで、それを計測してみるとめっちゃ面白いですね!!

追記:TONEXのトーンモデルキャプチャはかなり優秀だ!

TONEXのTone Modelは実際のアンプを動作させ入力信号を与えた結果を録音しそれをAIで分析してアンプやエフェクターのモデルとして登録します。

つまり、TONEX One経由で実機をキャプチャしたモデルの特性を見ることが出来るようです。

で、TONEXのモデルは実機にどれだけ近いのか?ということになりますがこちらの動画を参考にしてください。

TONEXは10点満点中10点ということで、基準モデルとして十分にアンプの実機に対する再現性があるということですね!!

おまけの振り返り

トーンスタック回路についてはこちらの記事も参考にしていただければと思います。

こちらは実アンプのスピーカーを計測した記事です。

コメント

[…] 前の記事ではTONEXから提供されているプリセットなどのトーンモデルを計測するのがめっちゃ面白いという記事を投稿させていただきました。ということでTONEX Oneを購入したら無料で適用できるTONE ModelからまずはFenderアンプのモデルを計測してみました。でいろいろ計測すると年代別に分けると面白そうだったのでこのように分類して説明いたします。 […]