前の記事ではProCo RATの基礎を習得して動作を確認するため実機を計測してみました。

この記事ではRATのオペアンプに注目して更に踏み込んでみたいと思います。

エフェクタのオペアンプってめっちゃ気になりますよね

ProCo RATについて調べておりますが、皆さんがめっちゃ気になるのはオペアンプですよね!

Tubescreamerでもそうでしたが、ビンテージペダルに搭載されていたオペアンプはもう神格化されています。

初期の所謂ビンテージエフェクターで使われていたオペアンプはだいたいディスコンになっていますね。

なので、もう手に入らないので貴重、ビンテージのオペアンプの音が最高!ということになっています。

ProCo RATのオペアンプといえばモトローラー製LM308N

RATにおいてはMotorola製のLM308Nがオリジナルの証という感じでしょうか?

ということでLM308の歴史を調べてみると、オペアンプの原点にたどり着きます。

Wiki Pediaによればナショセミ創設者の1人であり世界初の小型オペアンプを開発したレジェンドであるボブ・ワイドラー氏が1969年に発表したオペアンプLM108でその派生製品の1つがLM308ということです。

LM108ファミリーは高精度オペアンプとして開発されたようで、主な用途としては産業用、高精度計装機器、軍事用などクリティカルで高精度が求められる電子機器向けのオペアンプのようです。

Widlar invented the basic building blocks of linear ICs including the Widlar current source, the Widlar bandgap voltage reference and the Widlar output stage. From 1964 to 1970, Widlar, together with David Talbert, created the first mass-produced operational amplifier ICs (μA702, μA709), some of the earliest integrated voltage regulator ICs (LM100 and LM105), the first operational amplifiers employing single capacitor frequency compensation (LM101), an improved LM101 with FET internal current control (LM101A), and super-beta transistors (LM108). Each of Widlar’s circuits had “at least one feature which was far ahead of the crowd”[5] and became a “product champion” in its class. They made his employers, Fairchild Semiconductor and National Semiconductor, the leaders in linear integrated circuits

Via : Wiki Pedia – Bob Widlar

で、我々はRATのLM308オペアンプはモトローラー製が良い!(ということのようですが)のでRATの音を再現すrには高価なデッドストックのモトローラー製を探さなければならない、、、、ということになっていますが、そもそもオリジナルのLM308はナショナルセミコンダクタが開発したというのも面白いですね。

おそらくモトローラー製のLM308は当時セカンドソース品だったと思われ、ProCo社がナショセミではなくモトローラー製をこぞって採用していたのは何故なんでしょうね、、、、、

オリジナルよりも安いのでコストダウン?仕入の取引先の事情?流通性?などの事情なんでしょうか?おそらく音に拘った結果モトローラー製を使い続けた、、、、ということでは無いとは思いますが、、、、

まぁ、RATのシリアル番号によってはナショセミのLM308Nや、TIのLM308Pも使われていたようなので、やはり音よりも調達的なお話だったのかもしれませんね。(間違っていたらごめんなさい)

LM308はオーディオ用オペアンプじゃないので性能が悪いの?

ということで、LM308はオペアンプのカテゴリ的にはオーディオ用ではなく高精度オペアンプということらしいです。

でどこかでRATのオペアンプであるLM308について、オーディオアンプ用でないので性能が低い、、、と書かれている記事を見かけたことがありました。

ところが私の認識ではオーディオ用オペアンプは民生機器用として大量生産~低コスト化を目的に作られたモノだと思いますのでその認識は逆なのではないかと、、、、(最近のMUSEなどの製品はあえて付加価値みたいなもの付けて高価格にしている製品もありますが)

なので、こちらも調べてみるとトランジスタ技術の記事ではこのように書かれていました。

ハイレゾの時代になってオーディオ用オペアンプの性能が、高精度オペアンプ並みになってきたということですね。

事実、現行のRATで使われている高精度オペアンプをOP07購入したのですが数百円しましたw

RATで使える4種類のシングルオペアンプを準備してみた

LM308はDIP 8PINのパッケージに1回路が入っているシングルオペアンプになります。

ということで、手持ちのシングルタイプのオペアンプを、Motorola LM308MN, National Semiconductor LM308N, Texas Instruments TL061、それに加えてTexas Instruments OP07 を購入し合計4つを準備しました。

RAT回路のテスト基板RATestを作ってみた

で、RATの回路を調べるためにこれらのオペアンプや、コンデンサなどの定数を変えてみて確かめるためのテストボードを作ってみました。

回路はこんな感じ。一部の抵抗、コンデンサ、ダイオードなどを切り替えることができます。またオペアンプなどはソケットで入れ替えられるようにしました。

この回路から業者に発注したテストボードですがRATestという名称を付けさせていただきました。

出来上がったRATestこちらです。

ブレッドボードや、ユニバーサル基板でもよかったのです最近はテスト用でも基板発注しています。かならず一発では動かないのでw

あと、入出力ジャック、DCジャック、ON/OFFスイッチ、可変抵抗類もオンボードにすると無駄な配線がなくなりますので更に楽ですね。(配線材の違いがテストできなくなりますがwしらんけど)

4種類のRAT用オペアンプの基礎体力を計測してみる

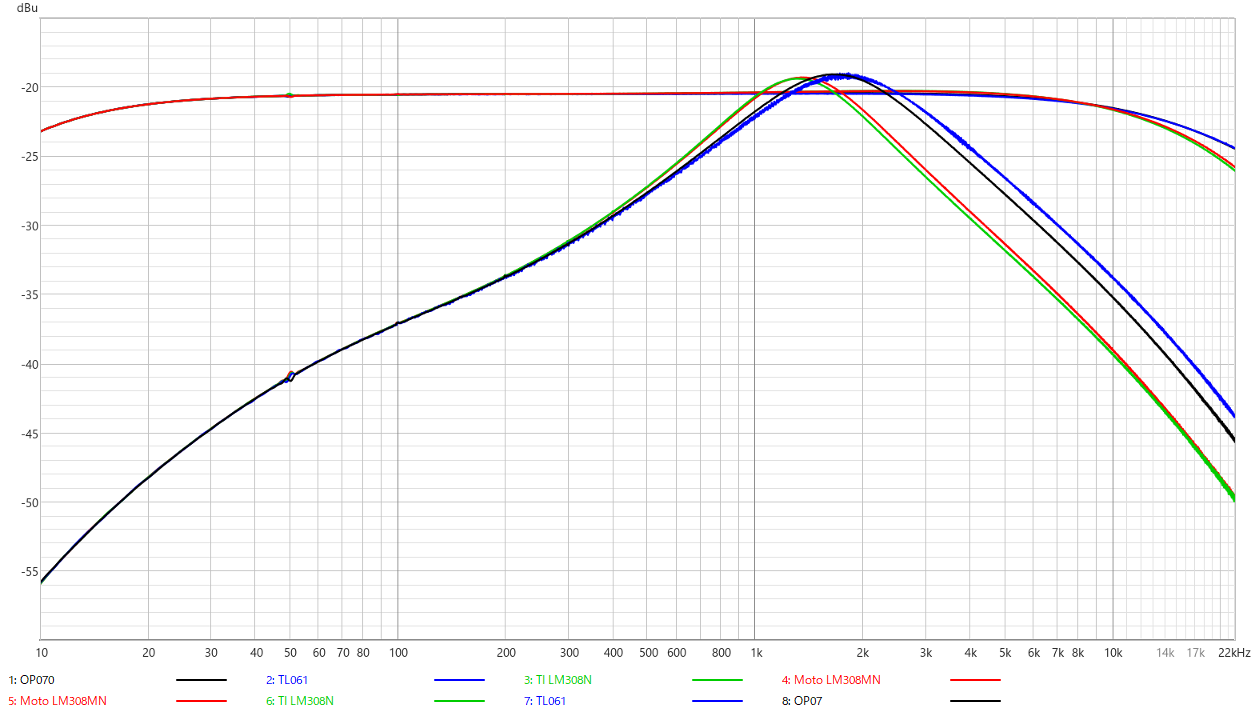

ということで、このテスト基板を利用して下のような回路を設定しました。そこに準備した4つのオペアンプのゲイン約1での周波数特性を計測してみました。

結果はこちらです。4つのオペアンプの周波数特性のプロットカーブはピッタリ重なってしまいました。(あまりにも重なりすぎて1本にしか見えませんが)

念の為に4つのオペアンプの計測結果を並べますね。

Texas Instruments OP07の計測結果。LM308よりも新しい世代の高精度オペアンプですね。

National Semiconductor LM308Nは本家のLM308です、高精度オペアンプの始祖ですね。当然ディスコンですね。

MotorolaのLM308NMはナショセミのLM308の所謂セカンドリソース品ということなんでしょうね。これも当然既にディスコンとなっています。

Texas Instruments TL061はちょっと古いオーディオ用オペアンプですが、現在も販売されていますね。

ということで各オペアンプの基本回路での周波数特性を見る限り4つのオペアンプ同じですねw

なのでRAT音はオペアンプを変えても変わらないのでしょうか?

今回はオペアンプでの増幅の基本的な回路で周波数特性を計測してみましたが、次の記事では更に実物のRATの回路に近い構成で計測をしてみます。

次の記事はこちら

コメント

[…] […]